Sono forse un milione e mezzo i Rohinghya espulsi da Myanmar, che in grande maggioranza vivono ammassati in ristretti campi del confinante Bangladesh. Steve Morgan traccia un crudo profilo delle loro tremende condizioni di vita, aggravate dalla minaccia della pandemia di Covid, per i quali non si intravede all’orizzone alcuna soluzione politica.

“Uno dei popoli più discriminati del mondo, se non il più discriminato” ha detto recentemente Antonio Guterres, Segretario Generale dell’ONU. “Il popolo che nessuno vuole”, è una definizione oramai corrente del popolo Rohingya. Si tratta di un milione e mezzo, e forse più, di persone, oggi per lo più rifugiate nei confinanti Bangladesh (più di un milione) e Tailandia (circa 100 mila), e in Malaisia (ancora 100.000), fuggite dall’originale insediamento nello stato di Rakhine in Myanmar (Birmania o Burma, Figura 1). Musulmani sunniti, che parlano una lingua di ceppo indoeuropeo, vicina (ma non mutuamente comprensibile) alla lingua parlata in Bangladesh, insediati da secoli nello stato di Rakhine, da sempre in ostile convivenza con la maggioranza buddista. In Rakhine, prima del 2017, i Rohingya costituivano più di un terzo della popolazione di 3,2 milioni di abitanti. Si ritiene che l’origine dell’insediamento in Myanmar rimonti al XV secolo, ma che sia stata soprattutto l’immigrazione durante la dominazione britannica ad accrescerne la consistenza.

Repressione, violenze, emigrazione

Ondate di emigrazione dei Rohingya verso il confinante Bangladesh erano già avvenute nel 1978 e nel 1991-92 per le violenze commesse dal regime militare. Ma è stata soprattutto la repressione scatenata dall’esercito, in risposta alle azioni di un gruppo armato ribelle che aveva assaltato diverse postazioni di polizia, a determinare l’esodo più recente. Tra il 25 Agosto e il 7 Settembre del 2017 la violenza dei militari – 280 villaggi incendiati o devastati e migliaia di uccisioni – costringe oltre 700.000 Rohingya a varcare il confine col Bangladesh e a rifugiarsi nel distretto di Cox’s Bazar nella provincia di Chittagong, aggiungendosi ai 300.000 e più già insediati nella regione. Più che rifugiarsi, la parola corretta sarebbe “ammassarsi”, in un territorio ristretto che già prima del loro arrivo aveva quasi 1000 abitanti per km2, costretti in baraccopoli improvvisate negli spazi minimi loro riservati, in condizioni di vita degradate. Il Bangladesh ha lasciato aperto il confine con Myanmar fino al Marzo del 2019, quando la frontiera è stata chiusa e il flusso di rifugiati si è interrotto.

Un carcere aperto

“Il popolo che nessuno vuole”, si è detto all’inizio, e questa è l’amara realtà. In Myanmar, il loro status giuridico è stato sempre incerto, fin quando una nuova legge imposta nel 1982 dal regime militare ha riconosciuto come cittadini gli appartenenti a 135 gruppi etnici che compongono la nazione, ad esclusione dei Rohingya. Questi, infatti, nonostante il loro secolare insediamento nel paese, vengono considerati alla stregua di immigrati clandestini, “tollerati” ma privi di alcuni fondamentali diritti, in primo luogo quello di voto o quello di spostarsi sul territorio senza un permesso ufficiale. Ma restrizioni e discriminazioni riguardano anche l’istruzione, il lavoro, il matrimonio, i cambi di residenza. Il loro status irregolare di immigrati tollerati li ha resi vulnerabili a discriminazioni e soprusi. Nel tempo sono stati obbligati a corvées a favore dei militari e sono stati frequentemente privati delle loro terre a favore di immigrati buddisti. La loro sorte in Bangladesh non è, adesso, migliore, anche perché il paese non ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1951, e pertanto essi mancano di quella protezione che, almeno teoricamente, spetta ai rifugiati (tali sono considerati dalle Nazioni Unite). Vengono definiti “Forcibly Displaced Myanmar Nationals” (Cittadini di Myanmar Forzatamente Dislocati). Sono costretti a risiedere nei campi, non hanno accesso all’istruzione, sono esclusi dal mercato del lavoro legale. Sono insomma prigionieri di in un grande carcere all’aperto.

La solidarietà sospesa del Bangladesh

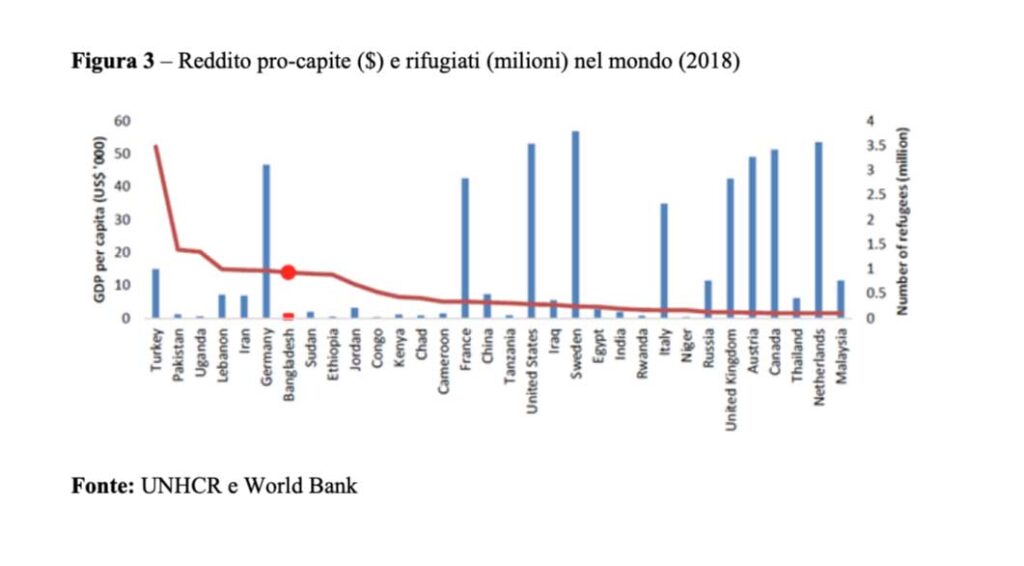

L’atteggiamento solidale del Bangladesh, nella prima fase dell’esodo, è andato rapidamente raffreddandosi anche per l’insufficiente sostegno della comunità internazionale e per la crescente ostilità della popolazione locale, che ha sofferto l’impatto negativo sulle infrastrutture, sui servizi, sul mercato del lavoro causato da centinaia di migliaia di immigrati. Un impatto negativo anche sui beni comuni, soprattutto per l’intensa deforestazione per costruire e per usi domestici. Del resto (Figura 2) tra i paesi con un alto numero di rifugiati, il Bangladesh è uno dei più poveri, e il distretto di Cox’s Bazar è tra i più poveri del paese. Come già detto, il confine con Myanmar è stato chiuso, interrompendo lo stillicidio di nuovi rifugiati; ai bambini Rohingya viene negato l’accesso al sistema scolastico e a quello sanitario e all’inizio dello scorso Settembre, per ragioni di ordine pubblico, è stato imposto alle compagnie di telecomunicazione la chiusura dei collegamenti nei campi e fatto divieto di vendere le schede per i cellulari, isolando ulteriormente i profughi. Nel 2019, i Governi di Bangladesh e Myanmar si sono accordati su un piano di rientro dei profughi che è fallito sul nascere per il netto rifiuto della comunità di prendere in considerazione il rientro in un paese che li ha costretti a fuggire e che si rifiuta di concedere loro la cittadinanza. Tra l’altro Myanmar è stato accusato in ambito internazionale di aver perseguito la pulizia etnica con un genocidal intent (tentativo di genocidio).

Non basta la solidarietà internazionale

L’assistenza finanziaria della comunità internazionale, pur rilevante, non è stata sufficiente finora per assicurare minime e dignitose condizioni di sopravvivenza al popolo Rohingya. Per il 2019, le organizzazioni internazionali avevano indicato in oltre 900 milioni di dollari il costo dei molteplici interventi necessari, che i donatori hanno avuto difficoltà a finanziare. Dalle indagini compiute con notevole accuratezza dalla stesse organizzazioni (UNHCR, UNDP, WFP) emerge una situazione drammatica. C’è un continuo rischio di “nuove crisi nella crisi”: rischio di epidemie dovute all’altissima densità e alle pessime condizioni igienico sanitarie; rischi ambientali, per l’altissima piovosità, nella stagione dei monsoni, e le frequenti inondazioni; rischi d’incendio per la precarietà abitativa. I livelli di malnutrizione sono molto elevati; a circa due terzi delle famiglie viene assicurato l’equivalente di 2100 calorie pro-capite, ma molte di queste rivendono parte del cibo (anche alla popolazione locale) per provvedere ad altre spese necessarie. Oltre la metà della popolazione ha consumi inferiori ai minimi standard, e un terzo dei bambini sotto i 5 anni sono malnutriti. Un’alta percentuale dei bambini, e soprattutto delle bambine, non riceve alcuna istruzione. Gli impianti igienici collettivi sono primordiali e insufficienti, l’illuminazione carente. Una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie, per quanto emerge dalle indagini, riguarda la sicurezza; molti gli episodi di violenza, stupri e rapimenti. Ciò purtroppo non sorprende, poiché nel ristretto spazio del sito di Kutupalong, vivono oltre 700.000 rifugiati (la baraccopoli più grande del mondo, si dice) nelle condizioni di cui abbiamo detto.

E’ opinione diffusa che la situazione attuale debba prolungarsi a lungo. I Rohingya non godono della solidarietà di popoli vicini, come fu ed è per i profughi palestinesi, o per quelli fuggiti dal Venezuela; non hanno una patria dove ritornare come è per i profughi Siriani. Non smuovono l’opinione internazionale, non rientrano se non marginalmente, nel gioco geopolitico delle grandi potenze, hanno sbocchi migratori limitati (Tailandia, Malaysia). E il paese che potrebbe e dovrebbe fare il primo decisivo passo, Myanmar, nonostante che abbia per guida una donna premio Nobel per la Pace, non sembra intenzionato a farlo.

Per saperne di più:

UNDP, Impact of the Rohingya Refugee Influx on Host Community,

October 2018 – Impacts of the Rohingya Refugee

UNHCR e WFP, Joint Assessment Mission Report (JAM), Cox’s Bazar, Novembre 2019,

Council of Foreign Relations, Eleanor Albert and Lindsay Maizland, The Rohingya Crisis, Gennaio 2020,