L’instabilità coniugale prima della legge sul divorzio

L’instabilità coniugale si fa visibile dopo la legge sul divorzio (soprattutto dagli anni ottanta), ma in realtà, come ci spiega Vittorio Filippi, essa inizia a crescere nella seconda metà degli anni sessanta, accompagnata da ulteriori mutamenti della coniugalità che oggi, nella società “post-familiare”, appare radicalmente rivisitata.

Le separazioni prima degli anni sessanta

E’ perfino ovvio affermare che l’instabilità coniugale non nasce certo con il divorzio, che ne è piuttosto un indicatore, per di più imperfetto perché sempre sottostima la complessità del fenomeno dei fallimenti matrimoniali. E non è nemmeno vero che l’aumento dei divorzi significhi automaticamente un aumento dell’infelicità della coppia, dato che in passato, pur in assenza di rotture coniugali esplicite (a parte gli abbandoni, più che altro maschili), esistevano comunque realtà di insoddisfazione coniugale anche profonde, situazioni in cui lui e lei “Il più delle volte restavano insieme perché il sistema sociale lo imponeva; in ogni caso, era la donna a pagare il prezzo più alto di un matrimonio non riuscito, un prezzo fatto di tradimenti quotidiani, di punizioni corporali, di violenze sessuali, di umiliazioni, di figli non desiderati e perfino abortiti dietro le percosse. Le tensioni intra coniugali, represse dall’ambiente e valutate in maniera discriminante dal diritto, finivano col non trovare altra soluzione che il vittimismo della donna, la fuga o, infine, la ribellione e la devianza, prodotta a volte da esaltazione romantica e perbenismo” (Di Nicola, 1994).

Ed infatti la separazione legale rimaneva rara: nell’arco di tempo compreso tra il 1879 e il 1940, a fronte di sedici milioni di matrimoni, le domande di separazione furono in tutto meno di duecentomila, di cui solo un terzo avrebbe avuto seguito dal punto di vista legale. Addirittura tra il 1866 ed il 1879 le coppie sposate che si separavano erano appena lo 0,2%, anche se vi andrebbero aggiunte le separazioni di fatto, non quantificabili ma – secondo la storiografia – relativamente frequenti e spesso “coperte” dalle emigrazioni dei mariti; infatti si rilevava che addirittura all’inizio del Novecento quelle “di fatto sono da ritenere più numerose delle separazioni consentite dal magistrato” (Barbagli, Saraceno, 1998), con la conseguente fenomenologia delle cosiddette “vedove bianche”. Questa scarsissima propensione alla dissoluzione volontaria del vincolo matrimoniale continuò anche nel secondo dopoguerra, in particolare negli anni cinquanta, quando – dopo il comprensibile picco dei tardi anni quaranta in cui vennero elaborate le conseguenze del conflitto sul coniugio di diverse coppie – il numero delle separazioni legali tornò sui livelli di 4-5 mila casi annui, a fronte di circa 8-9 mila istanze.

La cesura della metà degli anni sessanta

Negli anni sessanta, ed in particolare dalla metà del decennio, proprio quando l’onorevole Fortuna presentava la sua proposta di legge, le separazioni legali aumentarono lentamente ma significativamente. La tendenza può essere colta in due modi.

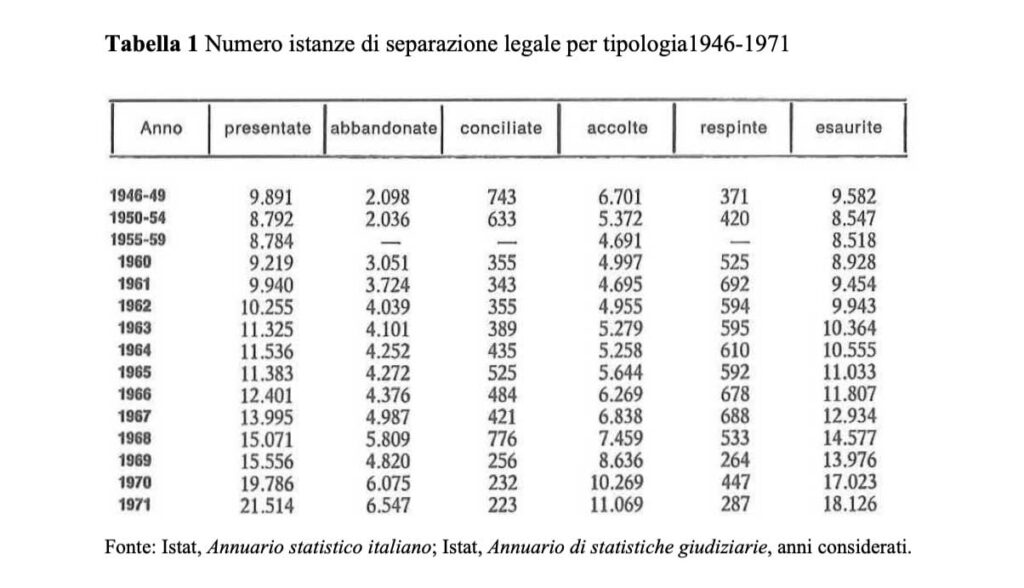

Da un punto di vista statistico tra il 1963 ed il 1970 il numero delle domande di separazione quasi raddoppiò, passando da 11 mila a 20 mila mentre le separazioni concesse passarono da poco più di 4 mila a 10 mila casi annui. La conseguenza fu che tra il censimento del 1961 e quello del 1971 la popolazione dei separati praticamente raddoppiò, passando dai 128 mila del 1961 (2,5 ogni 1.000 residenti) ai 248 mila dieci anni dopo (4,6 ogni 1.000 residenti). Se poi si considera la presentazione delle istanze di separazione in rapporto al numero dei matrimoni celebrati nell’anno (si tratta ovviamente di una misura che non significa affatto che tutte le cause di separazione legale presentate riguardino matrimoni celebrati nell’anno), le percentuali dicono che dal 1950 al 1965 esse sono state inferiori del 3 per cento rispetto ai matrimoni celebrati nell’anno; dal 1966 sono costantemente cresciute fino a raggiungere il 6,5 nel 1974 (Brunetta, 1976). Si rilevò anche che le separazioni erano più frequenti fra le coppie giovani (20-30 anni) e correlate anche alla breve durata della convivenza (3-6 anni) ed alla giovane età alle nozze. (Tabella 1)

In secondo luogo ciò conferma che la metà degli anni sessanta ha rappresentato, storicamente e culturalmente, una faglia profonda, una cesura che preannunciava i sommovimenti che investiranno profondamente l’istituzione familiare (e non solo) negli anni settanta. D’altronde i segnali non mancavano: già alla fine degli anni sessanta il tasso di nuzialità calava (dopo il culmine raggiunto nel 1963, picco della cosiddetta golden age of marriage) e, a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, i matrimoni religiosi, indiscusso rito negli anni cinquanta (erano il 98% del totale dei matrimoni), cominciavano ad essere erosi da quelli civili. La silent society degli anni cinquanta – quella in cui le tre “emme” di Mestiere, Macchina e Matrimonio simboleggiavano le mete indiscusse dei giovani del dopoguerra – fu rivoltata dal cosiddetto Sessantotto e la famiglia si presentò come una caldissima prima linea del fronte sociale e politico che mutava l’Italia degli anni settanta.

La società “post-familiare” odierna

A ridosso del bollente referendum del maggio 1974 tra gli antidivorzisti vi fu chi definì il divorzio con toni apocalittici: “una variante dell’harem diluita negli anni”, come ebbe a dire Gabrio Lombardi, l’intransigente presidente del Comitato per il referendum sul divorzio. Sono parole che appaiono ormai lontane. Più importante è invece chiedersi se in questo ultimo mezzo secolo nello stare insieme, nel fare famiglia sia aumentato il grado di benessere se non di felicità di coppia. Ora gli episodi di conflitto, di violenza e i femminicidi (112 le donne uccise nel 2020) che la cronaca ci consegna pongono qualche dubbio sul fatto che sia cresciuta negli anni la maturità affettiva e coniugale. Anzi, c’è chi sostiene che viviamo oggi in una “società post-familiare”: l’espressione forte sta nel titolo del voluminoso Rapporto 2020 del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, che mostra come oggi la famiglia – quella che per inerzia chiamiamo tradizionale – sia divenuta minoritaria, sia nei comportamenti come nelle visioni della vita. Infatti per sei giovani su dieci – scrive il Rapporto – “tutte le forme possibili di relazioni sono espressione di famiglia”, mentre il nove per cento dice addirittura che niente è famiglia (trattasi di un campione di 800 persone di 25-35 anni). Inoltre meno della metà del campione (46 per cento) è certa di volere un figlio, segno che la generatività non è una priorità per i giovani adulti di oggi (CISF, 2020). Con quali ricadute per la demografia è facile immaginarlo.

Oggi la “società post-familiare” è quella che velocemente compone, scompone e ricompone un ampio e variegato caleidoscopio di relazioni affettive tutte definite sbrigativamente familiari. Di conseguenza le rumorose polemiche di cinquant’anni fa sul divorzio suonano ormai lontane ed anacronistiche, perché frutto di una società in un certo senso più semplice e ideologica. Più freddamente oggi – mezzo secolo dopo – possiamo dire che la legge detta Fortuna-Baslini accolse e regolò giuridicamente sensibilità e tendenze sociali profonde che avevano cominciato a reinterpretare la mentalità della vita coniugale, della sessualità e dell’amore di coppia almeno fin dalla seconda metà degli anni sessanta.

per saperne di più

G. P. Di Nicola, Storia delle relazioni uomo-donna, in CISF, Le stagioni della famiglia (a cura di G. Campanini), San Paolo, Milano 1994, pp. 290-291;

M. Barbagli, C. Saraceno, Separarsi in Italia, il Mulino, Bologna 1998, p. 21;

G. Brunetta, Matrimoni, separazioni legali e divorzi in Italia, “Aggiornamenti Sociali”, 211, 1976, pp. 405-418;

G. C. Blangiardo, Formazione e instabilità matrimoniale prima e dopo il divorzio, in CISF, Le stagioni della famiglia, a cura di G. Campanini, San Paolo, Milano 1994, pp. 199-200;

CISF, La famiglia nella società post-familiare, San Paolo, Milano 2020, cap. 3.